拖延症原因與心理解析|破解拖延的心理戰策略

- 心理諮商所 心途

- 8月19日

- 讀畢需時 3 分鐘

已更新:5天前

撰文:游欣穎 諮商心理師

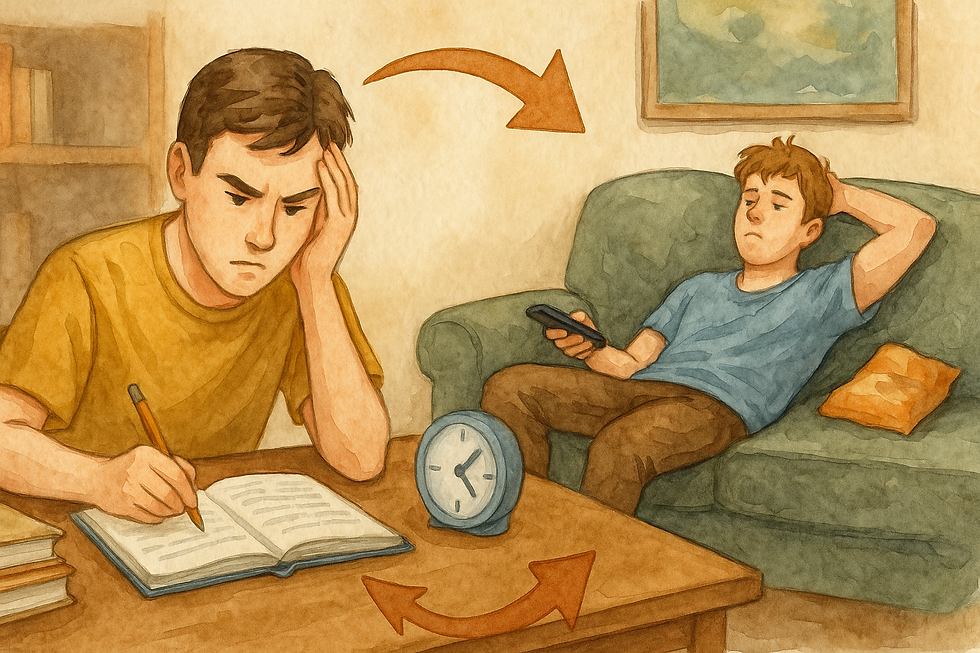

你有沒有過這些經驗——

明天要交報告,卻突然覺得房間需要大掃除;

覺得自己還可以晚個 5 分鐘再出門,但最後遲到;

想說先看個貓咪影片放鬆一下,結果三小時過去了;

洗好的衣服掛在衣架上一週,直接從上面拿來穿。

如果這些情況不只偶爾,而是長期影響生活、學業或工作,那可能就是拖延症。但你知道嗎?拖延並不是單純的「懶」,而是明明知道該做,卻動不了。

拖延它常伴隨:

1.一再延後重要任務

2.焦慮與罪惡感增加

3.時間壓縮導致品質下降

4.最後一刻才硬撐完成

典型循環是:

任務出現 → 感到壓力 → 逃避 → 焦慮加劇 → 最後衝刺 → 疲憊 & 不滿意收場

🌀 四種常見拖延類型

1. 完美主義型

對成果有極高標準,擔心自己做得不夠好。

常花大量時間研究、蒐集資料,遲遲不敢開始。

(拖延源自對失敗或瑕疵的恐懼,陷入「準備永遠不夠」的循環。)

2. 焦慮逃避型

害怕失敗或被評價,乾脆不碰任務。

透過滑手機、打掃等方式轉移注意力。

拖延是為了舒緩焦慮,但焦慮反而越來越強烈,結果變成「越拖越慌、越慌越拖」的惡性循環。

3. 刺激拖延型

平時難以啟動動力,必須靠壓力逼出行動力。

習慣在最後一刻衝刺,享受火燒屁股的快感。

雖然能完成任務,但常需要爆肝,感到疲憊與焦躁,品質也可能受影響。

4. 抗拒現況型

對任務或環境感到不滿,缺乏認同感。

拖延是一種消極抵抗,用不行動維持掌控感。

常為拖延找理由,例如「這安排不合理」、「我現在狀態不好」。

🔍 為什麼會拖延?拖延背後常有這些心理機制:

1. 情緒迴避:逃避不舒服的感覺

任務可能引發焦慮、害怕失敗、完美主義壓力或自我懷疑。拖延其實是有好處的,是一種暫時的避風港,讓人不用面對那些令人不安的情緒。

2.自我價值保護:避免證明自己「不夠好」

當完美主義的滲入我們的心中時,與其面對可能的失敗,寧可承受「沒盡力」的失敗,也不願冒「全力卻平庸」的風險,這樣的防衛機制至少可以保留一點自尊。

3.習得性無助感:不是因為不想做,而是因為心裡覺得做了也沒用,所以乾脆不嘗試」,這也是一種自我保護,避免努力之後,再次面對失敗與挫折。

4.多巴胺誘惑:大腦偏好立即的愉悅,例如:滑手機、追劇、吃零食。相比之下,任務帶來的是延遲的回報與即時的不適。

5.掌控感重建:當任務來自外在期待或強迫時,拖延成了「我還有選擇權」的象徵,對某些人而言,那是一種微弱但重要的反抗,維持心理上的自主感。

🔑 破解拖延的行動密碼

要破解拖延,必須先解決拖延心理,再進行時間管理。以下是破解拖延的小方法:

1.滾雪球法:把大任務拆成極小步驟,如「先寫第一段」、「先選擇題」,降低開始的心理門檻。積少成多,建立自信與成就感。

2.降低完美主義:允許自己先做「草稿版」,先完成關鍵的 20%,不用一次做到 100%,避免完美主義癱瘓。

3.外部責任:與朋友、同事約定回報進度,讓外部壓力成為推力。

4.環境設計:移除干擾,手機收起來、換安靜或者靜心場地(例如路易莎),另外也可以讓工作空間、書面保持簡單清爽、不阿雜。

5.即時獎勵:當你有小進步時,別忘了獎勵自己,讓大腦記住「行動後是有好事發生的」。(這點5顆星重要)

📌 最後提醒

拖延 ≠ 懶惰。它常是壓力、恐懼和情緒在背後推動。

與其責怪自己,不如先理解原因,再一點一滴改變。

留言